端午节的主要风俗有哪些?

端午节的主要风俗有如下:

1、吃粽子

粽子又叫角黍、简粽, 前者是由于形状有棱角、内裹黏米而得名,后者顾名思义大概是用竹筒盛米煮成。最早的粽子是简粽,至于后来人们用芦叶包粽子,传说是由于东汉初年,长沙有个叫区曲(或谓欧回)的人梦遇一个自称屈原的贤士,他对区曲说:多年来人们祭我的米都让蛟龙吃掉了,今后你们要把它用芦苇叶包裹好,再用五彩丝缠好,蛟龙是怕芦叶和五彩丝的。自此以后,便有了角黍。

2、悬钟馗像

钟馗的作用类似于门神,其画像常被用于驱鬼避邪。据说,唐明皇开元,自骊山讲武回官,疟疾大发,梦见二鬼,一大一小,小鬼穿大红无裆裤,偷杨贵妃之香囊和明皇的玉笛,绕殿而跑。大鬼则穿蓝袍戴帽,捉住小鬼,挖掉其眼睛,一口吞下。明皇喝问,大鬼奏日:臣姓钟名馗,即武举不第,愿为陛下除妖魔。明皇醒后,疟疾痊愈,于是令画工吴道子,照梦中所见画成钟馗捉鬼之画像,通令天下于端午时,一律张贴,以驱邪魔。

3、赛龙舟

端午竞渡,本来是水乡训练水师的遗风。沉湘东吴,赛龙舟的规模,全国最为盛大,胜事流传,史不绝书。若是追究其意义,则大都在于凭吊忠臣孝女。相传屈原在五月五日赴泪罗江而死,楚国人为之哀痛,于是争划舟揖前去捞救。《隋书-地理志》记载:屈原以五月 望日赴泪罗,土人追至洞庭不见,乃歌曰:‘何由得渡湖? ’因而鼓掉争归,竞会亭上,为竞渡之戏。迅揖齐驰,掉歌乱响,喧振水陆,观者如云。安徽巢县本是楚国旧地,现在还存有竞渡庙,其中塑有屈原像,称为三间祠。在每年五月一日,将屈原像迎谙到船上,击鼓奋揖,踊跃争先,竞赛龙舟,直到五日才结束活动。

民间有饮了雄黄酒,百病都远走的说法。故端午节这天,我国大部分地区都有饮雄黄酒的习俗,至于儿童,长辈则将雄黄酒涂于其脸上或身上以驱虫除秽。事实上,雄黄是一种有毒矿物质,外用可以消毒杀菌,但如果直接饮用则容易致癌,不宜提倡。

6、佩香囊

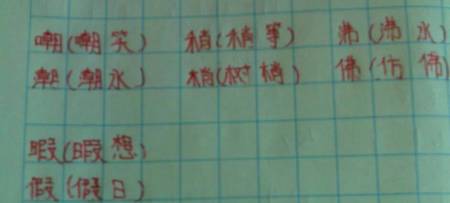

7、挂五色丝线

应劭《风俗通》记载:五月五日,以五彩丝系臂,一名长命缕,一名续命缕,一名辟兵缯,一名五色缕,一名朱索,辟兵及鬼,命人不病瘟。中国古代崇拜五色,以五色为吉祥色(也有说五色是代表五条龙)。因而,节日清晨,各家大人起床后第一件大事便是在孩子手腕、脚腕、脖子上拴五色线。系线时,禁忌儿童开口说话。五色线不可任意折断或丢弃,只能在夏季第一场大雨或第一次洗澡时,抛到河里。据说,戴五色线的儿童可以避开蛇蝎类毒虫的伤害;扔到河里,意味着让河水将瘟疫、疾病冲走,儿童由此可以保安康。

8、采药、翻药

这是端午节最普遍的民间活动,不管南方、北方,无论汉族或少数民族都很盛行。旧时,这天天还没亮时就纷纷出外采药,特别是乡村,更是倾家出外。在端午中午时,家家制作以雄黄、大蒜为主的药物,而医家则在这天熬膏药、制丸药、采蟾酥。连帝王、士大夫阶层也复如此。

唐宋时期极盛,御药院等机构即于端午采蟾酥,后历代如此。居住在祖国边睡靖西县的壮族人民,这天扶老携幼游药市,说是端午吸了大量的药气,能祛病延寿。东北地区的朝鲜族采药风气更盛,几乎家家户户要熬制益母膏等常备药物。

端午节有哪些习俗

1、端午节习俗:赛龙舟

赛龙舟,是端午节的主要习俗。相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹。之后每年五月五日划龙舟以纪念之。借划龙舟驱散江中之鱼,以免鱼吃掉屈原的身体。

2、端午节习俗:佩香囊

端午节小孩佩香囊,传说有避邪驱瘟之意,实际是用于襟头点缀装饰。香囊内有朱砂、雄黄、香药,外包以丝布,清香四溢,再以五色丝线弦扣成索,作各种不同形状,结成一串,形形色色,玲珑可爱。

3、端午节习俗:吃粽子

端午食粽,是节日习俗之一。粽,即“粽籺”,俗称“粽子”,属“籺”的其中一种,粽籺的主要材料是稻米、馅料和箬叶(或柊叶)等。由于各地饮食习惯的不同,粽子形成了南北风味;从口味上分,粽子有咸粽和甜粽两大类。

4、端午节习俗:插艾条

俗话说:“清明插柳,端午插艾”。这里的“艾”是指艾蒿,它的茎叶有挥发性精油,独特的香味可以驱蚊避虫。端午节自古以来也是祛病防疫的节气,家家都会在这一天打扫门庭,将艾条插在门上,杀菌消毒。

5、端午节习俗:拴五色线

中国古代一直以红、黄、白、青、黑五色为吉祥色。每年端午节清晨,大人起床后第一件事便是在孩子手腕、脚腕、脖子上拴五色线。据说,戴五色线的孩子可以避开蛇蝎类毒虫的伤害,常保安康。

端午节的习俗有哪些

端午的习俗有赛龙舟,吃粽子,悬钟馗像,挂艾草喜蒲祈求平安,佩香襄,饮雄黄酒杀毒避邪,拴五色丝线,滚吃鸡鸭鹅蛋,驱五毒,游百病。

1.赛龙舟:相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹。之后每年五月五日划龙舟以纪念之。龙舟比赛在不同地方有着不同的特点。在浙江有着断发纹身的风俗;在江苏每年龙舟赛之后会把龙舟沉到河里,将龙威露出水面,待来年比赛时再捞起;在江西龙舟的龙头需要用雄鸡的鸡冠血点睛,据说这样可以让龙舟转化成灵性的神龙,更容易在比赛中取胜。当然各地的风俗不同,但是龙舟赛带来的节日气氛,以及给大家带来的欢乐总是不变的。到现在为止龙舟赛已经发展成一项体育赛事,推动人们的生活。借划龙舟驱散江中之鱼,以免鱼吃掉屈原的身体。端午节划龙舟在我国有着悠久的历史,可以说在这小小的龙舟里,寄托了人们对值得敬佩的人的不舍之情,更体现了我们对美好生活的向往与奋发向前的精神。龙舟——已然成为了中国传统文化中一个无比重要的符号。

2.吃粽子:端午节吃粽子,这是中国人民的又一传统习俗。粽,属"籺"的一种,其由来已久,花样繁多。古人以柊叶、箬叶或菰芦叶包裹稻米(或黍)煮成,尖角,如心之形,曰糉(粽)。逢年过节做籺拜神祭祖是古老的传统习俗。《山海经.南山经》:凡鹊山之首,自招摇之山以至箕尾之山,凡十山,二千九百五十里,其神状皆鸟身而龙首。其祠之礼:毛,用一璋玉瘗;糈用稌米,一壁,稻米、白莹为席。粽最初是作为端午节拜神祭祖的贡品;到了晋代时已经普及到全国各地并被正式定为端午节庆食物。晋周处的《风土记》:"仲夏端午,烹鹜角黍。"用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称"角黍";用竹筒装米密封烤熟,称"筒粽"。东汉末年,以草木灰水浸泡黍米,因水中含碱,用菰叶包黍米成四角形,煮熟,成为广东碱水粽。而今人们又渐渐的赋予了粽子越来越多的新寓意。“粽子”谐音“宗子”,吃粽子就是祈求传宗接代,后来在粽子里包栗子,以及用彩线串成“九子粽”等都是这一说法的延伸。以红枣作馅,称为枣粽,谐音“早中”,将粽子做成笔的形状,寓意“必中”,明朝参加科考的学子们都会在考前吃上几个这样的粽子,讨个吉利。时至今日,这个习惯仍然兴盛不衰,中高考前,家长们还是愿意给孩子吃几颗粽子,讨个“高中”的好兆头。

3.悬钟馗像:钟馗捉鬼,是端午节习俗。在江淮地区,家家都悬钟馗像,用以镇宅驱邪。唐明皇开元,自骊山讲武回言,疟疾大发,梦见二鬼,一大一小,小鬼守大红无裆裤,偷杨贵妃之香装和明皇的玉笛,绕殿而跑。大鬼则穿蓝袍戴帽,捉住小鬼,挖掉其眼睛,-口吞下。明皇喝问,大鬼泰日:臣姓钟馗,即武举不第,愿为陛下除妖魔,明皇醒后,疟疾痊煎,于是令画工吴道子,照梦中所见画成钟馗捉鬼之画像,通令天下于端午时,一律张贴,以驱邪魔。人们在端阳节悬挂钟馗像,用来镇鬼避邪,希求家庭平安。

4.挂艾草喜蒲祈求平安:民谚说“清明插柳,端午插艾〞。在端午节,人们把插艾和营蒲作为重要内容之一。家家都洒扫庭除,以营蒲、艾条插于门眉,悬于堂中。并用营蒲、艾叶、榴花、蒜头、龙船花,制成人形或虎形,称为艾人、艾虎;制成花环、佩饰,美丽芬芳,妇人争相佩戴,用以驱瘴。

5.佩香襄:小孩佩香襄,传说有避邪驱瘟之意,实际是用于襟头点缀装饰。香襄内有朱砂、雄黄、香药,外包以丝布,清香四溢,再以五色丝线弦扣成泰,作各种不同形状,结成一串,形形色色,玲珑可爱。在中国某些南方城市,青年男女还用香襄来表达爱意。

6.饮雄黄酒杀毒避邪:端午节饮雄黄酒的来历,也与屈原有关。传说屈原投江以后,人们为了不让蛟龙吃掉屈原的遗体,就纷纷往江里抛入粽子。有一位老医生,将一坛雄黄酒倒入江中,说是可以药晕蛟龙。过了不久,水面上果然浮起一条蛟龙。人们于是就把蛟龙拖到岸边,抽筋剥皮,把龙筋缠在孩子们的脖子和手腕上,然后用雄黄酒涂抹在小孩儿的耳、鼻、额头、手、足等处,希望孩子们能够免受虫、蛇的伤害。而现代科学研究表明,雄黄酒外用尚可,饮则有害,必须慎用。

7.拴五色丝线:中国古代崇拜五色,以五色为吉祥色。因而,端午节日清晨,大人起床后第一件大事便是在孩子手腕脚腕、脖子上拴五色线。据说,戴五色线的儿童可以避开蛇蝎类寿虫的伤害。

8.滚吃鸡鸭鹅蛋 : 全国各地均为流行。端午早晨,东北一带是由长者将煮熟的鸡鸭鹅蛋放在儿童的肚皮上滚动,然后剥皮让儿童吃下,据说这样做可免去儿童的肚子疼,实则为节日的一种嬉儿游戏。基亡地区均以意食为主,据说原为投入河水中饲喂鱼虾而拯救屈原,后演化为煮食纪念

9.驱五毒 : 五毒是指蝎子、蜈蚣、毒蛇、虾螈壁虎五种毒虫。"端阳节,天气热;五寿醒、不安宁。“所以到端阳节这这天人们便在门上贴上纸剪的五毒图象,以避其委。有些地方还要把五寿图的头上再扎上一根针,表示要把它钉死除掉。驱五毒反映了人们除害防病的良好愿望。

10.游百病:贵州地区端午风俗。端阳节这天男女 老幼都要穿上新衣、带上食品到外面游玩一天,并在山间田野采集野花香草,晚上带回用水煮后洗澡。当地人称此举为游百病或洗百病,并认为这样做会使一年内吉利平安。

在古代,每年的端午节有祛病防疫的意义,后来演变成了纪念屈原的意义。同时端午节促进了民族文化的认同,帮助各族人民在不断地奋斗中,发挥自己的能力,最终实现国家的富强和统一。端午节是我国民族文化的重要组成部分,它不仅可以丰富群众的文化生活,还可以很好的传承传统文化。

端午节的习俗有哪些?

端午节的习俗有:吃粽子、赛龙舟、悬挂白艾和菖蒲。

1、吃粽子,传说屈原投江后,人们常放食品到水中致祭屈原,但多为蛟龙所食,后因屈原的提示才用楝树叶包饭,外缠彩丝,做成后来的粽子样。

2、赛龙舟。赛龙舟又称龙舟竞渡,大约已有一千五百多年的历史了。

早在南北朝时期,就有三种关于龙舟竞渡起源的说法。一说纪念屈原。据说屈原五月初五投汩罗江,被当地百姓发现后,大伙都拼命划船前去相救,后来就演变成端午节举行龙舟竞渡的风俗;二说是纪念吴国大将伍子胥;三说与越王勾践有关。

3、悬挂白艾和菖蒲。

南朝梁人宗懔的《荆楚岁时记》较早记述了这一习俗:“荆楚人以五月五日并蹋百草,采艾以为人(形),悬门户上以禳毒气。”

艾是一种菊科多年生草本药用植物,中医以艾入药,可祛痰消炎,晒干后点燃可驱蚊蝇。菖蒲也是一种多年生草本植物,生长在水边,根茎可做香料,中医用作健胃药,外用可治牙痛、齿龈出血等。