一、楷书起源于什么时候

; 楷书起源于东汉时期,它是由隶书发展演变而来的一种字体 据史料记载,楷书最初是王次仲以隶书为基本创造的。但是从目前保留的书迹来看,最早的楷书是被称为楷书之祖钟繇书写的楷书,代表作有《宣示表》《荐季直表》等。

据史料记载,楷书最初是王次仲以隶书为基本创造的。但是从目前保留的书迹来看,最早的楷书是被称为楷书之祖钟繇书写的楷书,代表作有《宣示表》《荐季直表》等。

楷书起源于东汉时期

楷书起源于东汉时期,它是由隶书发展演变而来的一种字体。与隶书相比,楷书相对较为简化,因其字形规整得名为楷书。据史料记载,楷书最初是王次仲以隶书为基本创造的,字形八分正,有烤馍的意思。

但是从目前保留的书迹来看,最早的楷书是被称为楷书之祖钟繇书写的楷书,在史记中记载钟繇为三国时期魏国人,擅长书法,以楷书为最,他的代表作有《宣示表》《荐季直表》等。

楷书的发展主要分为三个阶段,汉魏时期是楷书的初始阶段,以钟繇、王羲之的楷书为代表。唐代是楷体的成熟阶段,以欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿等人的楷书为代表,而宋元时期是楷书的延伸阶段,以赵孟頫的楷书为代表。

二、楷书的由来

楷书

楷书又称正书,或称真书。其特点是:形体方正,笔画平直,可作楷模,故名。始于东汉。楷书的名家很多,如“欧体”(欧阳询)、“虞体”(虞世南)、“颜体”(颜真卿)、“柳体”(柳公权)、“赵体”(赵盂附)等。

宋宣和书谱:“汉初有王次仲者,始以隶字作楷书”认为楷书是由古隶演变而成的。据传:“孔子墓上,子贡植的一株楷树,枝干挺直而不屈曲。”楷书本笔画简爽,必须如楷树之枝干也。

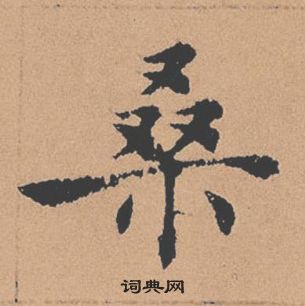

初期“楷书”,仍残留极少的隶笔,结体略宽,横画长而直画短,在传世的魏晋帖中,如锺繇的《宣示表》(左图)、《荐季直表》、王羲之的《乐毅论》《黄庭经》等,可为代表作。观其特点,诚如翁方纲所说:“变隶书之波画,加以点啄挑,仍存古隶之横直”。

东晋以后,南北分裂,书法亦分为南北两派。北派书体,带著汉隶的遗型,笔法古拙劲正,而风格质朴方严,长于榜书,这就是所说的魏碑。南派书法,多疏放妍妙,长于尺牍。南北朝,因为地域差别,个人习性、书风迥然不同。北书刚强,南书蕴藉,各臻其妙,无分上下,而包世臣与康有为,却极力推崇两朝书,尤重北魏碑体。康氏举十美,以强调魏碑的优点。

唐代的楷书,亦如唐代国势的兴盛局面,真所谓空前。书体成熟,书家辈出,在楷书方面,唐初的虞世南、欧阳询、褚遂良、中唐的颜真卿、晚唐的柳公权,其楷书作品均为后世所重,奉为习字的模范。

古人学书法有这一种说法:“学书须先楷法,作字必先大字。大字以颜为法,中楷以欧为法,中楷既熟,然后敛为小楷,以锺王为法”。然根据多年实验研究结果表明:初学写字,不宜先学太大的字,中楷比较适合。

初唐三大书法家,欧阳询、虞世南、褚遂良的楷书,都最适宜作中楷的临摹范本。兹分别简介如后:

欧阳询的正楷,源出古隶,以二王体为基础,参以六朝北派书风,结体特异,独创一格,权威尤炽,其势力深入社会,几为学书的标准本。究其楷书特点,用笔刚劲峻拔,笔画方润整齐,结体开朗爽健。他的楷书碑帖代表作有《九成宫醴泉铭》、《化度寺碑》碑等。

虞世南的楷书,婉雅秀逸,上承智永禅师的遗轨,为王派的嫡系。虽源出魏晋,但其外柔内刚,沉厚安详之韵,却一扫魏晋书风之怯懦。其楷书代表作,当以《夫子庙堂碑》为最。

褚遂良的楷书,以疏瘦劲练见称,虽祖右军,而能得其媚趣。其字体结构看似非常奔放,却能巧妙的调和着静谧的风格,开创了前人所未到的境地,其楷书代表作,当以《雁塔圣教序》为最。

小楷,顾名思义,是楷书之小者,创始于三国魏时的锺繇,他原是位隶书最杰出的权威大家,所作楷书的笔意,亦脱胎于汉隶,笔势恍如飞鸿戏海,极生动之致。惟结体宽扁,横画长而直画短,仍存隶分的遗意,然已备尽楷法,实为正书之祖。到了东晋王羲之,将小楷书法更加以悉心钻研,使之达到了尽善尽美的境界,亦奠立了中国小楷书法优美的欣赏标准。

一般说来,写小字与写大字是大不相同的,其原则上是:写大字要紧密无间,而写小字必要使其宽绰有余。也就是说:写大字要能做到小字似的精密;而写小字要能做到有大字似的局促,故古人所谓“作大字要如小字,而作小字要如大字。”又苏东坡论书有“大字难于结密而无间,小字难于宽绰有余”的精语。以上这些话怎么讲呢?因为我们通常写大字时,以为地位(面积)宽阔,可以任意挥洒,结果字体变成了松散空阔。写小字则正好相反,因为地空间太小,担心写不下就越难免要尽力局缩,往往局缩过当,反而变成蜷促。这都是自然而然的心理现象,极易触犯的毛病。所以苏公“大小难能”这句话,正是针对这种神情而发,更是经验老到之谈。

写小字的重心与笔画的配合,则与大字无大差异。至于运笔,则略有不同。小字运笔要圆润、娟秀、挺拔、整齐;大字要雄壮、厚重。大字下笔时用逆锋(藏锋),收笔时用回锋; 小字下笔时则不必用逆锋,宜用尖锋,收笔时宜用顿笔或提笔。譬如写一横,起笔处或尖而收笔处则圆; 写一竖,起笔或略顿,收笔则尖;撇笔则起笔或肥而收笔瘦:捺笔则起笔或瘦而收笔肥,同时也要向左向右略作弧形,笔画生动而有情致;点欲尖而圆,挑欲尖而锐,弯欲内方而外圆,钩半曲半直。运笔灵活多变,莫可限定。尤其是整篇字,要笔笔不同,而又协调一致,一行字写出来,错落有致,却又一直在一条线上,如是则行气自然贯串,望之如串串珍珠项链,神采飞扬。

小字为古代日用必需的书法,以前科举应试时,阅卷的人大半是先看字,然后再看文章。字如不好,文章再好也要受影响。朝考状元、翰林,尤注重书法。是故凡状元、翰林的小字,都是精妙的。一般读书,也都善写小字。如今硬笔盛行,用毛笔写小字的人不多,但用硬笔临写小楷字帖有事半功倍的明显进效,因此想写好硬笔字,不妨找本好的小楷字帖,加工练习。定能打下坚实基础,裨益终身,受用不尽。

小楷字帖甚多,传世的墨拓中,要以晋唐小楷的声名最为显赫。其中通常包括了魏时锺繇的《宣示帖》《荐季直表》,东晋王羲之的《乐毅论》《曹娥碑》《黄庭经》王献之的《洛神赋十三行》、唐钟绍京的《灵飞经》等。还有元赵孟頫、明王宠、祝允明等小楷作品的墨迹影印本也是非常好的范本。

锺繇书法,具古朴风格,惟传世作品《宣示表》《荐季直表》,无一确实者,多为后人传模或临作。欣赏好的摹拓本,可以想像其古雅书风。

三、楷书起源

楷书的产生,紧扣汉隶的规矩法度,而追求形体美的进一步发展,汉末、三国时期,汉字的书写逐渐变波、磔而为撇、捺、且有了“侧”(点)、“掠”(长撇)、“啄”(短撇)、“提”(直 钩)等笔画,使结构上更趋严整。如《武威医简》、《居延汉简》等。

在秦汉年间千姿百态的书法园地中,就直接孕育出了楷书(当时称为隶书,即辅佐小篆,书写更快捷)书法艺术。

遵循其规律,将中国楷书的发展史分为四个时期:即楷书的萌芽期——秦汉,楷书发展期——魏、晋、南北朝,楷书繁荣期——隋、唐、五代,楷书守成期——宋、元、明、清。

扩展资料

结构特点:

1、蓄势

颜真卿在其《述张长史笔法十二意》中说“趣长笔短,长使意气有余,画若不足”。这就是说写字的笔画和结构都要含蓄,笔短而趣长,画若不足而意气有余,就是把运动中的力量蕴藏在含蓄的笔画之中。

有一种蓄势待发的气势。运用蓄势最多最好的是唐代的楷书大家颜真卿,他的书作可以用《大字麻姑仙坛记》为代表。字例“声”“归”“布”“时”诸字末笔不放长,写的含蓄有力。这是他善于用隶书的结构和气势融化到楷书的结果。

2、补空

楷书要写的丰满和谐,破除呆板,在需要的时候对某些汉字结构做些适当调整是必要的。补空的目的也并非是填补字的空白处,而是解散原来汉字的结构,在它的某一空白处进行延伸,迁移,补充,完善,进而使整个字结构有虚实相生之妙。

需要注意的是,要审时度势,熟悉六书原则,不可乱书。字例可见褚遂良《大字阴符经》“圣”颜真卿《东方朔画赞》“嘲”等字。

3、展缩

隋僧智果在《心诚颂》中说“回瓦留放”“变换垂缩”,他的意思是说,在一个字中,同类的笔画不可重复并出,要有留有放,有伸展有收缩。比如,重出的两捺,要一收缩一伸展,才能有变化之美。在偏旁部首和结构单位里也有展缩变化,目的都是使字的结构富于变化之美。

4、易位

书法创作中常见的易位例子如“稣”“秋”有左右易位;“鹅”字写为上下结构。有的认为是原来的字难于结体,其实是为了打破楷书常见的视觉习惯,使其姿态各异,增加情趣,追求其变化之美罢了。

5、增减

书法的创造是书法家对文字定体依势要求进行省减或者添繁,一方面是打破平匀工整,增加疏密感,另一方面是对文字的美学改造,造成视觉反差。当然增减笔画要有度。

参考资料来源:百度百科-楷书

四、楷书的来历

楷书

楷书又名真书、正书,是由魏晋开始流传,书体架构严谨、端正整齐

。楷书书写重纵势,要善于利用毛笔丰富的弹性、锋芒,才能表现出

点墨的优美;其碑帖众多,自魏晋以来,历代名家都有佳作,除了在

民间普遍使用外,更是官家文书的标准。所以初学书法宜从平稳的楷

书下手,立下基础,再求其他的变化。

人们习惯上将横平竖直.互不相连,字字独立的字体,称做“楷书”。这一名称由来已久且习闻常见.似无可疑义。又由此派生出“大楷”、“小楷”之类的名称。

翻检了几本讲“书法史”的著作,谈到楷书时,大都引用晋·卫恒《四体书势》中“上谷王次仲始作楷法”一句,为“楷书”一词的出处。就连最具权威性的《辞海》、《辞源》,解释楷书时,也引用此句话为出处。例如《辞海》中释楷书时说:“正体书法,即真书。《晋书·卫恒传》:‘上谷王次仲始作楷法。’”《辞源》也大体如是说。但是,这句话是卫恒《四体书势》中谈“隶书”时讲的,而且只是半句话,全句为,“隶书者,篆之捷也,上谷王次仲始作楷法。”其中的“楷法”不应指“楷书”,而应解释为规范、法度。《四体书势》是讲“古文”、“篆书”、“隶书”和“草书”四种书体,根本没有涉及到“楷书”。更不会说着隶书时,突兀冒出一句讲楷书的话。卫恒的这句话是说,“隶书比篆书写起来快捷方便,上谷(地名)人王次仲曾作过规范统一的工作。”“楷法”一词是针对隶书而言的,因当时隶书初创不是太久,人们随意而书多失于规矩,王次仲为之整齐规范。这在古人著述里也有过表述和交代,如南朝时羊欣的《采古来能书人名》中说:“上谷王次仲,后汉人,作八分(指隶书)楷法。”唐朝的张怀瓘《书断》中引王愔的话:“次仲始以古书方广,少波势,建初(东汉章帝年号)中,以隶草作楷法,字方八分,言有模楷。”其中所说“楷法”,都是指规范隶书而言。

将这句话误解为“王次仲创立楷书”之说,亦非源于今人,早在宋朝佚名的《宣和书谱》一书中就衍误其说“在汉建初有王次仲者,始以隶字作楷法,所谓楷法者,今之‘正书’是也。人既便之,也遂行焉。”于是乎王次仲成了创立楷书的人,而且讹误至今。

还有一有力的佐证,建初是汉章帝的年号,在公元之初,当时楷书一体还没有产生,楷书的产生是其后百来年的事。至于王次仲其人,有的记载说是秦始皇时人,并带有志怪色彩,不足为凭了。本文的宗旨不是说“楷书”一名称谓对与不对,只是说“楷书”一名由来有误。