一、红外光谱

一、红外光谱的基本原理

分子运动包括分子整体的转动、组成原子的振动和分子中电子的运动 分子的每一运动状态都具有一定的能量。在分子中,各原子靠相互的键力作用维持在平衡位置,并在平衡位置附近作微小的振动,构成分子的振动模式。分子的振动在一般的情况下是复杂的,因此在一定条件下可把分子的振动看作是几种相互独立的较简单的振动方式的叠加。这些相互独立的较简单的振动方式转为简正振动模式。每种简正振动模式有其特征频率(v),各种简正振动频率由分子的几何构型、原子间的键力场及原子的质量等因素决定的。

分子的每一运动状态都具有一定的能量。在分子中,各原子靠相互的键力作用维持在平衡位置,并在平衡位置附近作微小的振动,构成分子的振动模式。分子的振动在一般的情况下是复杂的,因此在一定条件下可把分子的振动看作是几种相互独立的较简单的振动方式的叠加。这些相互独立的较简单的振动方式转为简正振动模式。每种简正振动模式有其特征频率(v),各种简正振动频率由分子的几何构型、原子间的键力场及原子的质量等因素决定的。

分子在作频率为v的简正振动时,它的振动能量为:En=(1/2+n)hv式中,n是振动能级的振动量子数,取整数0,1,2,…,h是普朗克常量。

振动基态E0称为零点振动能,即便是在绝对零度时也存在零点振动能。当入射光子的能量hv恰好等于振动的能级差时,分子有可能吸收光子能量而发生振动状态的跃迁。

可见,hv光=E1-E0=hv0。当入射光的频率等于分子的一个简正振动频率(v光=v0)时,则分子有可能吸收光的能量,从基态跃迁到第一激发态。按经典理论的说法,就是由于入射光的频率等于振动的固有频率,使分子对光能发生共振吸收(图13-5-1)。

图13-5-1 红外光谱振动基态

产生红外吸收的条件,除了上述的跃迁规律外,同时还必须具有偶极矩的变化,这种振动方式称为红外活性的,反之,在振动过程中偶极矩不发生变化的振动方式是非红外活性的,虽然有振动,但不能吸收红外辐射。一个多原子分子可具有3N-6种(N为组成分子的原子数)简谐振动(对于线性分子只有3N-5种),各种简谐振动具有一定的能量,在特有的波数位置上应产生吸收,即每种简谐振动相应有一个振动频率。在各种简谐振动中,有的振动属于非红外活性,有的因具有相同的振动频率(但方向相反)而产生振动简并。所以,红外振动频率数目总是少于振动形式数目3N-6(或3N-5),分子对称型越高,简并越多,振动频率越少于振动数目。

测量和记录红外吸收光谱的仪器称为红外分光光度计。根据分光原理的不同,红外分光光度计可分为两大类型:色散型和干涉型。色散型红外分光光度计依据光的折射和衍射,采用色散元件(棱镜或光栅)进行分光;干涉型红外分光光度计则是基于光相干性原理利用干涉仪达到分光的目的。再根据数学上的傅立叶变换函数的特性对干涉仪进行改进,并利用计算机将其光源的干涉图转换成光源的光谱图,故又称为傅立叶红外分光光度计(fTIR)。

由于傅立叶变换红外分光光度计屏弃了狭缝装置,使得它在任何测量时间内都能够获得辐射源的所有频率的全部信息,同时也消除了狭缝对光谱能量的限制,使得光能的利用率大大提高,即所谓能量输出大,因而它在实际使用上有很多优点。提高了灵敏度、分辨率和精度(0.01cm-1),减少了杂散光。

二、红外光谱的解析

红外区的划分

珠宝玉石学GAC教程

(1)近红外光区:其吸收带主要是由低能电子跃迁、含氢原子团伸缩振动的倍频吸收等产生的。该区的光谱可用于研究稀土和其他过渡金属离子的化合物,及水、含氢原子团化合物的分析(如胶、蜡和宝玉石中的有机染料)。

(2)中红外光区:该区的吸收带主要为基频吸收带,由于基频振动是红外光谱中吸收最强的振动,故此区最宜用于对宝玉石进行红外光谱的定性和定量分析。①在4000~1250cm-1称为特征频率区,此区的吸收峰较疏,主要包括:含有氢原子的单键、各种三键和双键的伸缩振动的基频峰;②1250~400cm-1频区是宝石矿物鉴定的指纹区。所出现的谱带相当于各种单键的伸缩振动,以及多数基团的弯曲振动。③相关频率:特征频率可以证明官能团的存在,但多数情况下,一个官能团有数种振动形式,而每一种红外活性振动都有一个相应的吸收峰,有时还能观察到倍频峰,因而不能由单一特征峰肯定官能团的存在。特征频率是与相关频率相互依存的吸收峰,其数目是由分子结构和光谱图的波长范围决定的。在中红外光谱区,多数基团都有一组相关峰。

(3)远红外光区:该区的吸收带主要与气体分子中的纯转动跃迁、振动-转动跃迁,一般不在此区范围内进行宝玉石分析。

三、试样的制备

现代的傅立叶红外光谱仪附有显微透射和反射红外光谱装置,可以不破坏样品直接检测。对不透明的宝石采用反射红外光谱装置检测,对透明的宝石采用透射红外光谱装置检测。对于宝石矿物原料则采用粉末法制备样品。粉末法制备样品制备的方法主要有2种:压片法和糊状法。

(1)压片法:一般将宝玉石样品取下1~3mg,放在玛瑙研钵中制成粉末,加100~300mg KBr混合研磨均匀,再加入到压模内,压制成一定直径或厚度的透明片。然后进行测定。

(2)糊状法:如果是研究宝玉石中的氢的存在形式,则将试样研成粉末后和石蜡油混合研磨制成糊膏,以减少在样品中的散射。

一般来说,在制备试样时应注意以下几点:①试样最好是单一组分的物质;②试样的浓度或测试厚度应选择适当,以使光谱中大多数吸收峰的透光度处于15%~70%范围内;③试样中不应含有游离水。

四、红外光谱在宝石学中的应用

红外光谱是振动光谱,它是物质内部的显微结构和键合的灵敏探测器。根据所观测到的吸收峰的位置、对称性和相对强度,可提供非常有用的结构和成分信息。利用特征吸收谱带的频率,推断分子中存在某一基团成键。进而再由特征吸收谱带频率的位移,推断邻接基团的特征,由分子的特征吸收谱带强度的改变,可对其混合物和化合物进行定量分析。

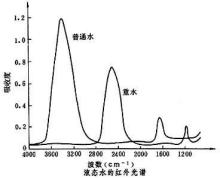

红外光谱图的表示:纵坐标表示透过率(或吸收率),横坐标表示波长(nm)或频率(cm-1)。红外光谱在宝玉石学中有着广泛的应用。

(1)宝玉石物相的鉴定:与钻石相似的无色宝石,如无色的立方氧化锆、钇铝榴石和锡石等和钻石十分相似,但它们的红外光谱图有明显的区别。

(2)钻石类型的判定:如图13-5-2是用FTIR判定钻石类型的一个好方法。

图13-5-2 用红外光谱(FTIR)判定钻石类型

图13-5-3 金刚石的红外光谱图

(3)浸染宝玉石的检测:如翡翠的A、B和C货的检测,镀膜处翡翠的鉴定。

(4)近红外区是宝玉石中碳、氢和氧等元素存在形式研究的特征区。矿物中若有水分子存在,则它的组合频和倍频均在近红外区(如绿柱石和电气石等)。红外光谱图中(图13-5-3)显示IIb型金刚石结构中存在H2分子,其振动谱峰位于4106cm-1。

二、红外光谱原理是什么?

红外光谱原理是红外光谱是一种分子吸收光谱,利用红外光谱法对有机物进行定性和定量的检测,通过红外线光谱仪发出红外线光线,再将光线照射到待检测物体的表面,有机物因其吸收特性会吸收红外光,从而产生红外光谱图。技术人员可根据红外光谱图找到与吸收峰相对应的化学基团数据库,对待测物质的构成和所属状态进行定性分析。

红外光谱的分类

红外光谱可分为近红外光谱技术、远红外光谱技术和傅立叶变换红外光谱技术。

近红外光谱技术的分子中存在4种不同形式的能量,分别是平动能,转运能,振动能和电子能。在近红外光谱技术中,近红外区域产生的倍频和合频的吸收往往比中红外弱,背景十分复杂,谱峰重叠的现象十分严重,有时必须借助化学计量方法才能提供有效的信息。

远红外光谱技术是利用物体在远红外区的吸收光谱,这个区域的光源能量十分弱小,吸收谱带主要是气体分子中的纯转动跃迁和液体中重原子的伸缩振动,因此一般不在远红外光谱区进行定量分析。

傅立叶变换红外光谱技术是一种快速,无损食品分析的检测技术,主要通过与化学计量学的方法相结合,实现定性定量分析。

三、红外光产生的原理是什么?

1 红外光的定义

红外光是英国科学家赫歇尔1800年在实验室中发现的。它是波长比红光长的电磁波,具有明显的热效应,使人能感觉到而看不见。科学家发现,一定波长的光(可见光或不可见光)照射到某些金属等材料表面时,金属等材料会发射电子流,称为光电效应。

红外光,又叫红外线,是波长比可见光要长的电磁波(光),波长为770纳米到1毫米之间,习惯上,往往把红外区分为三个区域,近红外区(波长780nm~2500nm),中红外区(波长2500nm~25000nm),远红外区(波长25μm~1000μm)。一般说来,近红外光谱是由分子的倍频、合频产生的;中红外光谱属于分子的基频振动光谱;远红外光谱则属于分子的转动光谱和某些基团的振动光谱。

由于绝大多数有机物和无机物的基频吸收带都出现在中红外区,因此中红外区是研究和应用最多的区域,积累的资料也最多,仪器技术最为成熟。通常所说的红外光谱即指中红外光谱。

2 红外光谱的产生

2.1 红外光谱的定义

光谱分析是一种根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成,结构或者相对含量的方法。按照分析原理,光谱技术主要分为吸收光谱,发射光谱和散射光谱三种;

按照被测位置的形态来分类,光谱技术主要有原子光谱和分子光谱两种。红外光谱属于分子光谱,有红外发射和红外吸收光谱两种,常用的一般为红外吸收光谱。

当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁,该处波长的光就被物质吸收。

所以,红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。将分子吸收红外光的情况用仪器记录下来,就得到红外光谱图。

当外界电磁波照射分子时,如照射的电磁波的能量与分子的两能级差相等,该频率的电磁波就被该分子吸收,从而引起分子对应能级的跃迁,宏观表现为透射光强度变小。电磁波能量与分子两能级差相等为物质产生红外吸收光谱必须满足条件之一,这决定了吸收峰出现的位置。

红外吸收光谱产生的第二个条件是红外光与分子之间有偶合作用,为了满足这个条件,分子振动时其偶极矩必须发生变化。这实际上保证了红外光的能量能传递给分子,这种能量的传递是通过分子振动偶极矩的变化来实现的。

红外光谱 (Infrared Spectroscopy, IR) 的研究开始于 20 世纪初期,自 1940 年商品红外光谱仪问世以来,红外光谱在有机化学研究中得到广泛的应用。现在一些新技术 (如发射光谱、光声光谱、色谱—红外联用等) 的出现,使红外光谱技术得到更加蓬勃的发展。

2.2 分子振动类型

伸缩振动和弯曲振动。前者是指原子沿键轴方向的往复运动,振动过程中键长发生变化。后者是指原子垂直于化学键方向的振动。通常用不同的符号表示不同的振动形式,例如,伸缩振动可分为对称伸缩振动和反对称伸缩振动,分别用 Vs 和Vas 表示。弯曲振动可分为面内弯曲振动(δ)和面外弯曲振动(γ)。

2.3 红外光谱表示方法

红外光谱图通常用波长(λ)或波数(σ)为横坐标,表示吸收峰的位置,用透光率(T%)或者吸光度(A)为纵坐标,表示吸收强度。

3 红外光谱的信息

l 峰位:吸收峰的位置(吸收频率)

分子内各种官能团的特征吸收峰只出现在红外光谱的一定范围,如:C=O的伸缩振动一般在1700cm-1范围左右。

l 峰强:吸收峰的强度

峰的强度取决于分子振动时偶极矩的变化,偶极矩的变化越小,谱带强度越弱。

l 峰形:吸收峰的形状(尖峰、宽峰、肩峰)

不同基团可能在同一频率范围内都有红外吸收,如-OH、-NH的伸缩振动峰都在3400~3200 cm-1,但二者峰型状有显著不同,峰型的不同有助于官能团的鉴别。

四、红外吸收光谱的原理和用途

工作原理

红外吸收光谱是由分子不停地作振动和转动运动而产生的,分子振动的能量与红外射线的光量子能量正好对应,因此当分子的振动状态改变时,就可以发射红外光谱,也可以因红外辐射激发分子而振动而产生红外吸收光谱。

用途

可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法,利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。此外,在高聚物的构型、构象、力学性质的研究,以及物理、天文、气象、遥感、生物、医学等领域,也有广泛应用。