巴巴罗萨计划德国实际投入兵力,坦克,飞机

首先要说明的是巴巴罗萨计划是德国进攻苏联,不是波兰

至1941年6月中旬止,德国已经在其东部同前苏联的边境上集结了190个师、共约500余万人,3800多辆坦克,5万门大炮和5100多架飞机。

1940年7月,希特勒召集了一次高级军事会议,会上希特勒宣布了一个预谋已久的作战计划:突然袭击前苏联,一举将这个苏维埃社会主义国家摧毁,尽管当时两国政府已经签署了《苏德互不侵犯条约》。

为实施希特勒的作战意图,德军总参谋部立即着手拟订对前苏联作战的具体行动方案。该方案于12月底完成,并被定名为“巴巴罗萨计划”。该计划主要内容有:一、在对英作战结束之前,以一次快速的战役,在一个半月到两个月的时间内打垮前苏联;二、先以突袭的办法歼灭前苏联西部各军区的部队,使其无法退往内地,然后以坦克部队为先导,并辅之以空军支援,分三路向前苏联腹地进攻,占领莫斯科、列宁格勒和顿巴斯。希特勒不无得意地说:“当巴巴罗萨计划开始实施时,全世界将大吃一惊,并感到难以置信!”

为了进攻前苏联,德国又开始在外交上、经济上和军事上进行一系列准备,同时采取一些伪装和欺骗手段。1940年德国占领法国后,曾经制订过一个针对英国的“海狮计划”,但后来被放弃了,目的是为了全力进攻前苏联。但为了掩盖“巴巴罗萨计划”,德国又开始大造舆论,试图想让世人相信,它要实施“海狮计划”。德国采取了许多手段来迷惑人们的视线。他们先是制造假象,大量地印发英国地图,给部队配备大量英语翻译,并在英吉利海峡和加莱海峡沿岸集结大量的渡海及登陆工具,在海岸上配置了许多假火箭,派部队频繁地进行登陆作战演习,造成部队要大规模进攻英国的假象。然后,德军大规模东调,但他们却放风说,他们是为了在进攻英国之前,到东部地区去休整。

等到这一切都布置完毕后,德国开始从外交上入手,进一步迷惑前苏联人。他们首先在外交上停止了往常那种对前苏联的攻击,而把矛头转向英国。德国驻前苏联外交官,主动会晤前苏联高级官员,向他们解释说,德军调往东部,只是为进攻英国而稍作休整,至于德国向波兰大举增兵,实际上是派年轻的士兵去替换将要退役的老兵。

德军向芬兰大量增兵后,德国驻苏大使便去拜会前苏联外长莫洛托夫予以解释,并且通知说,德国将取道芬兰向挪威北部派遣增援部队,又解释说,德军进入罗马尼亚是派军事代表去帮助罗马尼亚训练部队。

由于“海狮计划”的存在成功地掩盖了希特勒的作战意图,至1941年6月中旬止,德国已经在其东部同前苏联的边境上集结了190个师、共约500余万人,3800多辆坦克,5万门大炮和5100多架飞机。但是前苏联人却对希特勒的种种承诺和解释信以为真,因而对德军的军事部署并未加以注意。在德国发动进攻前,前苏联西部边境各军区军以上的司令部均驻在城市里,部队也照常进行野营训练,前沿各师的阵地上只有个别连队值班。各军区的通信部队还在参加国防施工,野战炮兵和高射炮兵照常在射击场打靶或在军区集训。前苏联空军的飞机多集中于少数几个机场上。

1941年6月22日,德国突然不宣而战,以190个师,5100架飞机,大举进攻前苏联。德军就象在进行军事演习一样,十分顺利地实施着“巴巴罗萨计划”,而前苏联方面毫无防备。德军航空兵对前苏联西部的重要城市、交通枢纽、陆海空军基地及部队营房施以毁灭性轰炸,致使前苏联几乎完全瘫痪。德军又空袭了前苏联西部地区的66个飞机场,使苏军损失了1200架作战飞机。苏军面对敌人狂风暴风般的猛烈突袭,差不多完全丧失抵抗能力,只好向内地撤退。

波军(最高司令为E.斯米格威-雷兹元帅)拥有2800门火炮,500辆坦克和装甲车、400余架飞机,共30个步兵师、11个骑兵旅、2个摩托化旅,总兵力100万人。

1939年3月,德国占领捷克斯洛伐克。3月21日,德国向波兰发出最后通牒,要求割让但泽,并赋予其在“波兰走廊”修筑公路,铁路的权利,对于这些要求,波兰予以拒绝。3月23日英,法正式结成军事同盟,然后在30日承诺给予波兰安全保证。为消灭英法在中欧的主要盟国波兰,解除进攻西欧的后顾之忧,德军统帅部于4月3日颁发《关于武装力量一致准备战争的训令》,规定以突然袭击消灭波兰武装力量:南方集团军群和北方集团军群在第4、第1航空队支援下,分别从斯洛伐克、上西里西亚和波美拉尼亚、东普鲁士对华沙实施向心突击,围歼波军主力于维斯瓦河、纳雷夫河以西地区,德军投入44个师(其中7个装甲师、4个轻装甲师、4个摩托化师)、9000门火炮,2000架飞机,2500辆坦克,总兵力88.6万人(加上预备队共150万人)。波军(最高司令为E.斯米格威-雷兹元帅)拥有2800门火炮,500辆坦克和装甲车、400余架飞机,共30个步兵师、11个骑兵旅、2个摩托化旅,总兵力100万人。波军采取前沿防御战略,重点保卫但泽走廊、波兹南和克拉科夫地区,以掩护全国动员并等待英法支援,适时转入反攻。

德国为了避免两线作战,于8月23日与苏联签定了《苏德互补侵犯条约》,并且达成了共同瓜分波兰的秘密协定。两国商定:在波兰发生领土和政治变化的情况下,那累夫河、维斯瓦河和桑河一线将成为苏德利益范围的边界。这条线以德苏外长的名字而命名,称里宾特洛南—莫洛托夫线。

9月1日凌晨,德军发起突然袭击,出动空军摧毁波兰各主要机场和通信、交通枢纽;地面部队迅速突破波军防线。3日,英法对德宣战,但法军仅向萨尔布吕肯发起象征性进攻。5日,德北方集团军群主力合围波军"波莫瑞"集团军于但泽走廊,一部从东普鲁士向华沙推进;南方集团军群在琴斯托霍瓦地域突破波军防御,向华沙推进。当晚,波军统帅部下令向维斯瓦河以东退却。次日,波兰政府迁往卢布林。14日,德军完成对华沙的包围。16日,北、南两路德军在华沙东南弗沃达瓦地域会师,合围波军主力于布格河以西地区。17日,波政府撤至罗马尼亚,早已同德国商量好瓜分波兰的苏联,只因与波兰签有互补侵犯条约而始终不便动手,波兰政府的出逃,终于使苏联找到“体面”出兵波兰的借口,苏联政府宣称:由于波兰政府不复存在,因此《苏波互不侵犯条约》不在有效,苏联决定进驻波兰东部地区。18日,苏军与德军在布格河畔的布列斯特会合,双方停止了前进。19日,波军19万人向苏军投降。28日,华沙陷落,苏德签订边界友好条约,共同瓜分波兰。波兰再次在欧洲政治地图上消失。10月6日,波军结束有组织的抵抗。此战,波军亡6.6万余人,伤13.3万人,被德军俘虏42万人,被苏军俘虏25万人,10万人逃至邻国;德军亡1万余人,伤3万余人,失踪3400余人。

巴巴罗萨计划,德国到底动用了多少部队,求具体数据。

来源网络

为了准备发起攻击,希特勒将320万人调遣至德苏边界

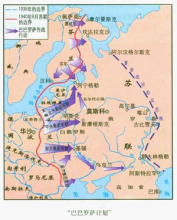

希特勒与高阶将领们取得的共识是:将入侵部队分为三个集团军群,各自攻占特定的地区和大城市,分为:

北方集团军(由威廉·里特尔·冯·李布元帅指挥)

第16军团(由恩斯特·布施指挥)

第4装甲兵团(由埃里希·赫普纳指挥)

第18军团(由格奥尔格·冯·屈希勒指挥)

第1航空舰队(由阿尔弗雷德·凯勒指挥)

目标为穿越波罗的海国家攻入俄罗斯北部,占领或摧毁列宁格勒,总兵力为26个师:

中央集团军(由费多尔·冯·博克元帅指挥)

第4军团(由京特·冯·克鲁格指挥)

第2装甲兵团(由海因茨·古德里安指挥)

第3装甲兵团(由赫尔曼·霍特指挥)

第9军团(由阿道夫·斯特劳斯指挥)

第2航空舰队(由阿尔贝特·凯塞林指挥)

目标为进攻斯摩棱斯克,穿越苏联中西部(现在的白俄罗斯)地区,攻占莫斯科,总兵力为49个师:

南方集团军(由格特·冯·伦德施泰特元帅指挥)

第17军团(由卡尔-海因利希·冯·史图尔普纳格指挥)

第1装甲兵团(由保罗·路德维希·埃瓦尔德·冯·克莱斯特指挥)

第11军团(由Eugen Ritter von Schobert指挥)

第6军团(由瓦尔特·冯·赖歇瑙指挥)

第4航空舰队(由亚历山大·罗尔指挥)

目标为攻往人口密集的农业心脏地带—乌克兰,攻下基辅,接着攻入南方的俄罗斯大草原直到伏尔加河以及石油丰富的高加索地区,总兵力为41个师:

什么是巴巴罗萨计划?

巴巴罗萨计划是纳粹德国在二战中发起侵苏行动的代号。作战行动于1941年6月22日展开,德军妄图快速攻占苏联的大片领土。

在最初阶段,德军沿用“闪击”战法,歼灭并俘虏大批苏联红军,但希特勒低估了苏联的实力和冬季战场的严酷条件,攻克莫斯科的企图落空,导致巴巴罗萨计划失败。

该计划由时任德国陆军总参谋部第1军需部长保卢斯起草和指导,1940年8月底制定完毕。原名为“奥托计划”,后于1940年12月改为“巴巴罗萨”。

扩展资料:

整场巴巴罗萨作战在11月开始的莫斯科战役中达到最高潮,尽管负责进攻莫斯科的中央集团军饱受秋季泥泞所造成的补给短缺之苦,仍被下令继续进攻。

巴巴罗萨作战的目标从一开始便相当不切实际。战争开始于干燥的夏季,是最适宜德军行动的季节,德军在最初数周里突袭并歼灭了大量的苏联军队。

但当理想的季节过去、严酷的秋季和冬季来临时,苏联军队已经恢复一定实力,而德军的攻势则开始遭受阻挠。德军在经历漫长的战斗后却无法取得足够的补给;石油的缺乏也注定了德军不可能达成预定中的目标。

参考资料来源:中国新闻网--那些改变历史进程的错误16

参考资料来源:百度百科--巴巴罗萨计划