一、大学生人格发展有哪些特点?

大学生正处于身心急剧发展和自我意识由分化、矛盾逐渐走向统一的特殊时期,因此大学阶段仍然是大学生人格不断发展的重要时期

人格是社会文化的产物。改革开放的社会背景和校园文化氛围使大学生有了更大的适应性、灵活性和更大的发展可能,也为人格塑造提供了一个广阔的天地。在改革开放伊始,大学生强烈的主体意识显现为:“寻找自我、渴望成才”,这是80年代大学生人格发展的显著特点。进入90年代以后,随着社会主义市场经济体制的建立,大学生逐步形成自立、平等、开放、竞争等人格特征。我国有关学者的研究表明,具有创造力的当代大学生其人格特征是:勇于创新和开拓、有努力取得成就的坚韧性、富有热情、自信心强等。然而,急剧变革、观念多元的社会文化亦使人格的形成变得困难,变得更加不确定,从而使大学生的人格发展出现更多的迷茫和冲突。

根据国内外心理学家对人格素质结构的研究,结合我国当今社会发展的现状和大学生的实际表现,我们认为当代大学生在人格发展中呈现出如下几个方面的特点:

1.能正确认知自我。

首先是能自我认可,基本上能接受一切属于自我的东西,从而形成对自己积极的看法;其次是自我客体化,对自己的所有与所缺都比较清楚和明确,理解现实自我与理想自我之间的差别。大多数人都有明确的奋斗目标和愿望,并为之而努力。

2.智能结构健全而合理。

具有良好的观察力、记忆力、思维力、注意力和想象力,没有认知障碍,各种认知能力能有机结合并发挥其应有作用。

3.对社会环境的适应能力较强,不断地进行社会化活动。

当代大学生对外部世界有着浓厚的兴趣,有着广泛的活动范围和许多爱好,人际交往范围扩大,积极参与各种形式的社会实践。同时,能容忍别人与自己在价值观与信念上存在的差别,能根据事物的实际情况看待事物,而不是根据自己的主观愿望来看待事物。

4.富有事业心,具有一定创造性和竞争意识。

能把事业看成生活的重要组成部分,在事业上有较强的进取心和责任感;具有竞争意识,具有开放性的思想观念,少有保守思想;喜欢创造,勇于创新,甘愿冒险,独立性强,富有幽默感,态度务实。

5.情感饱满适度。

情绪上稳定性与波动性、外显性与内隐性并存,情感丰富多彩,积极的情绪、情感体验在学习、生活中占主导。

这些特点表明,我国大学生人格发展状况基本良好,大学生在人格教育方面具有良好的自觉性。

二、人格毕生发展及特征是什么?

广义地说,个体从生到死,生理和心理都处在不间断的变化过程之中,都可以称之为发展。狭义地说,人在生长过程中,身心向进步积极方面的变化叫发展。人格毕生发展是指人类个体从出生到成年,经历衰老至死亡的整个人生历程,由于经验与内部成长的相互作用,其人格及其各成分随年龄推移发生连续变化。这种变化既包含量变,又包含质变;既指上升的、前进的、积极的变化和过程,又指下降的、衰退的、消亡的过程。

人格的毕生发展应强调两个方面:

一是人格整体发展观念。即人格的多种成分和特质的连续变化以及这些成分和特质在人的自我意识的支配下不断协调与整合而形成的一种人生的定向运动。

二是人格毕生发展的观念。特别是成年期以后的人生不是一片绵延的“高原”,由于成年期后,人生还将面临诸如继续学习、从事职业活动、组建家庭、生儿育女等重大课题,因此人格的发展应包括成年期后的进展,直至生命终止的人生全过程。毕生发展应是个体自卵细胞受精开始的胎儿期到脱离母体后经历婴儿、幼儿、儿童、少年、青年、壮年、中年、老年各阶段,直至生命终止的发展全过程。

这里要特别强调的是,我们所讲的人格发展,包含三个方面的含义:

一是指人格的整体发展,包括能力、情感、需要、动机、兴趣、态度、信念、价值观、性格、行为等成分和特质的连续变化,以及这些成分和特质在自我意识调节下的协调与整合运动。

二是指人格向进步的、积极的方向变化,亦即在社会化实践过程中,根据社会和时代对自身的规范性要求、自己的个性特点需要,找到自身完善人格的目标、内容和方向,以认识社会、认识自己、协调自己与社会的关系为根本点,并立足于自身在气质等方面的个性和特长,在自我意识的调节下使自己人格的各种成分和特质,以及这些成分和特质的协调与整合连续不断地向积极的、进步的方向运动,以形成和完善其职业理想人格。

三是指青年期及其之后的人格发展。包括青年、壮年、中年、老年各阶段,这个过程贯穿于我们的终生。

人格发展有连续变化中的阶段性,定向发展中的顺序性,统一发展中的均衡性,共同模式下的个体差异性等。下面,我们来具体看看人格发展中的这些特征吧。

连续变化中的阶段性人格的发展遵循质量互变规律。事物发展是从量变开始的,量变到达一定程度,一定会引起质变,质变完成量变,事物在新的质态的基础上,又会引起新的量变,事物的变化是连续的,不间断的。事物的变化发展,又呈现出阶段性,每一次质变,事物都从一个阶段过渡到了另一个阶段,因此事物的发展是连续性与阶段性的统一。人格发展的连续变化中呈现出阶段性,每一阶段既包含了前一阶段的因素和成果,又孕育着后一阶段的新质,体现了发展的连续性。

定向发展中的顺序性即人格发展是一种定向运动。许多人格特性的发展都是由系统到分化,再到整合。在定向发展过程中,各阶段之间的更替衔接总是遵循着固定的顺序,不可颠倒,也不可逾越。

统一发展中的不均衡性各种人格特性或成分处于相互影响、相互制约的统一发展过程中,但发展是不均衡的。这种不均衡性表现在:人格整体特性在其发展过程中速度的不均衡及其各种人格特性在发展的起始时间、速度、成熟程度等方面的不均衡。

共同模式下的个别差异人是不同的个体,由于他们各自的遗传因素和所处的环境影响因素不同,在身心特性方面呈现出许多的差异。其中最主要的是能力、动机、气质、性格上的差异,这些差异就使得个人与环境的交互形式、程度上的不同,从而使人格发展呈现出共同模式下的个别差异。

轻松一刻:命运多舛的贝多芬

贝多芬于1770年12月16日诞生于德国波恩。父亲是该地宫廷唱诗班的男高音歌手,碌碌无为、嗜酒如命。母亲是宫廷大厨师的女儿,一个善良温顺的女性,婚后备受生活折磨,在贝多芬17岁时便去世了。

贝多芬是家中7个孩子中的第2个,因长兄夭亡,贝多芬实际上成了长子。他的母亲第一次嫁给一个男仆,丧夫后改嫁给贝多芬的父亲。艰辛的生活剥夺了贝多芬上学的权利,他自幼表现出的音乐天赋,使他的父亲产生了要他成为音乐神童的愿望,成为摇钱树。父亲不惜打骂,迫使贝多芬从4岁起就整天没完没了地练习羽管键琴和小提琴。

7岁时贝多芬首次登台,获得巨大的成功,被人们称为第二个莫扎特。此后拜师于风琴师尼福,开始学习作曲。11岁发表第一首作品《钢琴变奏曲》。13岁参加宫廷乐队,任风琴师和古钢琴师。1787年到维也纳开始跟随莫扎特、海顿等人学习作曲。1800年,在他首次获得胜利后,一个光明的前途在贝多芬的面前展开。可是三四年来,一件可怕的事情不停地折磨着他,贝多芬发现自己耳朵变聋了。原来,钢琴声的分贝数一般在80至90分贝之间,人不能在85分贝或更高分贝的噪音环境中停留超过6小时,贝多芬热爱练习钢琴,因此导致耳聋,但是对于一个音乐家来说,没有比失聪更可怕的了。

贝多芬无时不充满着一颗火热的心,可是他的热情是非常不幸的,他总是交替地经历着希望和热情、失望和反抗,这无疑成了他的灵感源泉。1801年,贝多芬爱上了米列塔·圭恰迪尔,他把《月光奏鸣曲》献给她。但是风骚、幼稚、自私的米列塔不理解他崇高的灵魂。1803年米列塔与伽仑堡伯爵结婚,这是令人绝望的时刻,贝多芬曾写下遗书。

1803年他从灰暗中走出来,写出了明朗乐观的《第二交响曲》。之后更多更好的音乐在他的笔下源源不断的涌现。《第三交响曲》(英雄)、《第五交响曲》(命运)、《第六交响曲》(田园),还有优美动听、洋溢着欢乐的小提琴协奏曲,以及绚丽多彩的钢琴协奏曲和奏鸣曲。

1823年,贝多芬完成了最后一部巨作《第九交响曲》(合唱)。这部作品创造了他理想中的世界。1826年12月,贝多芬患重感冒,导致肺水肿。1827年3月26日,贝多芬终于咽下最后一口气,原因是肝脏病。在他临终前突然风雪交加,雷声隆隆,似乎连上天也为这位伟大音乐家的去世而哀悼!贝多芬的葬礼非常隆重,有2万多人自动跟随灵柩出殡,遗体葬于圣麦斯公墓,而他的墓旁则是舒伯特的坟墓。终生未婚。

这位伟大的作曲家只在人世间停留了57年,一生完成了100多部作品。主要作品有交响乐9部;管弦乐几十首(《爱格蒙特序曲》最为著名);钢琴协奏曲5首,小提琴协奏曲一首;其他协奏曲5首;钢琴奏鸣曲32首(热情、月光、悲怆、黎明、暴风雨等最为著名);室内乐80首;歌剧1部《弗德里奥》;另有神剧1部:弥撒曲2首等等。

三、人格发展特点是什么?

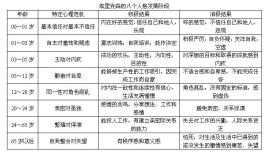

不同年龄阶段的人格发展特点

人的一生是发展变化的,其生理和心理都经历着一个不断发展变化的过程。在人生发展过程中,有一些特别的时期或年龄阶段,此时个体的生理、心理和生活环境都有较大或显著变化,表现出不同的特征。

关于不同年龄阶段划分,虽然有不同的标准(心理学、教育学、生理学、社会学等),但比较各种标准,发现都有共同之处,可大致分为几个主要阶段:婴幼儿期、儿童期、青春期、成年期和老年期。当然,人的发展是连续的,尤其是心理的发展是一个连续的过程。因此,这些分期是相对的,只是为了更好地认识人的发展和变化规律。以下将重点介绍的是这些不同年龄阶段儿童的社会环境特点和人格发展特点。

一、婴幼儿期的社会环境和人格发展特点

婴幼儿期是指出生到3岁这一阶段。这是儿童生长发育最快的时期之一。儿童的身高体重成倍增长,学会辨认物体,认识周围的人,学习走路,用语言表达自己和进行交流。

这一时期儿童的生活环境主要是家庭、接触最多的是父母,社会对儿童的要求包括基本生活能力,感觉运动能力发展,运用言语能力和交往能力,如辨认物体和人,学习进食,学习控制大小便,用言语表达自己的要求,称呼人,按照吩咐或执行一些简单指令。

此期人格发展的特点是儿童自我概念初步形成,知道自己与别人的差异,表现出各种基本情绪活动特点,如焦虑、恐惧、羞怯、敌意和愤怒。性格的内向或外向特征也在这一阶段逐渐明显。

根据艾里克森的观点,儿童在这一时期面临着信赖危机和自主危机。若儿童在1岁左右得到适当照顾,如来自父母温暖、关心和爱,必要的生理和感情需要的满足,则儿童形成信赖感,危机得以解决,产生希望品质,否则出现信赖危机,产生不信任和焦虑感。在2岁~3岁,儿童的自我意识逐渐增强,探索环境活动增多,并希望按自己的意愿行事,这时容易与父母发生冲突。此时若父母管制太多,对儿童的不当行为加以过分责备甚至惩罚,则使儿童产生怀疑的性格,对自己和对别人的不信任,若父母能够理解儿童行为,以引导、鼓励和适当批评结合,则使儿童增强自信,促进自主危机的解决,形成意志坚强的品质,在将来生活中出现不怕困难的奋斗精神。

此期人格发展的另一个重要方面是依恋行为的形成与发展。依恋行为通常指婴幼儿寻找并保持与抚养者(通常是父母)亲密关系的行为倾向和表现。依恋行为的形成与发展对将来的社会化和人际关系发展有重大影响。由于依恋行为形成和发展是双向的,一方面是婴幼儿寻求保护,对父母的亲昵和依恋行为;另一方面是父母对婴幼儿的关心和依恋,父母的行为同时对儿童产生影响,促进婴幼儿认识世界,形成信赖与不信赖,安全与不安全感等人格特征。如被隔离抚养的婴幼儿(孤儿院的儿童)由于缺乏与人的交往,依恋行为的形成和发展受到限制,其长大后可出现对人冷漠、孤独,缺乏社会交往等人格特征。

精神分析理论和行为学习理论都强调喂食对依恋行为的重要性。为进一步探讨喂食的意义,动物心理学家Harlow进行了别具一格的实验研究。他以罗猴作为研究对象,在研究中,婴猴由人造母猴喂食。人造母猴则分为二种:一种由金属丝所构成,称为金属母猴;另一种外形与金属母猴相似,不同的是在其表层盖了一块绒布,称之为绒布母猴,两种母猴身上都附有可提供食物的奶瓶。如果让婴猴自由选择,无论绒布母猴是否提供食物,婴猴总是选择绒布母猴,花大部分时间依附在绒布母猴旁。婴猴只是在饥饿时才去金属母猴那里寻找食物。

分别由两种母猴抚养的婴猴对母猴的依恋反应也不相同,当实验者将玩具熊等陌生物体放入猴子居住的笼中时,由绒布母猴抚养的婴猴会立即逃到绒布母猴身边,紧紧依偎绒布母猴,表现出一定安全感,稍后,它会试图接近陌生物体,出现探索行为。但在这种情境下由金属母猴抚养的婴猴产生的反应就大不一样,它发现有陌生物体时不是逃向母猴寻求保护,也不依偎在母猴身旁,而是紧张不安,或者想将陌生物体推开,或者躲在一边,局促不安。

将婴猴与母猴分开一段时间后又放回原处时,由绒布母猴抚养的婴猴会依偎绒布母猴,表现出欣慰和依恋。但由金属母猴抚养的婴猴则无此表现。

Harlow由此认为,身体接触的舒适对依恋形成的作用比喂食作用更重要。其实,这个研究的意义还不仅于此,正如Janis等人指出,依恋行为发展至少有3个方面的意义:①满足生理方面的需要,如饥渴和寒冷时的需要;②感情表达接受、沟通,如恐惧时的依靠;③刺激心理的发展,如母亲对婴幼儿行为作出的微笑、模仿和鼓励。依恋行为中抚养者与婴幼儿之间相互作用的双向过程,促进了人的社会化和健康人格的发展。

二、儿童早期(学前儿童期)的社会环境和人格发展特点

儿童旱期指3—6岁阶段,这是儿童社会化迅速发展的阶段。这一时期儿童的感知、运动和言语功能更进一步发展,活动和交往范围明显扩大,已不再局限在家庭的圈子。儿童通常在这一阶段开始上幼儿园、学前班,开始与周围环境广泛接触,与各种各样的人接触,但更多还是与父母和年龄相近的儿童交往。

此期社会对儿童的要求主要包括:①对性别差异的认识和学习性别角色。②学习判断是非、对错,遵守基本社会规范。③进一步发展感知、运动和言语功能和生活自理能力。(大小便控制、穿衣、吃饭等)。④发展社会交往能力,与同伴的相处。⑤发展初步的亲社会行为,如互相帮助。⑥开始基本的知识和技能学习,如学拼音、写字训练等。

此期人格发展的主要特点是儿童表现出强烈的好奇心和求知欲,他们常问“为什么”,他们模仿成人的行为,常以父母作为榜样,他们对性别差异有较多的兴趣,日益清楚男女的差别,学习认同性别角色。他们的自我概念进一步发展,并表现出较强的自我中心倾向和独立性,开始违拗,拒绝父母的要求,不照规距行事,凭自己意愿和想象尝试不同事物。

此期儿童的另一个特点是心理的敏感性和脆弱性。他们想独立,又怕独立;他们提问,提出要求,与人交往,希望被注意,被重视,若问题被忽视,要求被拒绝,需求不能满足,受到过多责备或批评,便会感到挫折、失望、愤怒或自卑,可能形成被动、退缩、循规蹈距的保守性格。但若父母理解儿童的心理需求,给予引导、关心和支持帮助,则儿童会发展较多的自信,独立和进取特征。

攻击行为增多也是此期儿童特征之一。对于攻击行为的发生的认识,有些不同的理论观点,主要包括:①本能的观点,以弗洛伊德的精神分析理论为代表,认为攻击行为是生物本能的表现。②挫折—攻击的观点,认为攻击行为主要是由于个体遭受挫折而引起的反应。③社会学习理论,认为攻击行为主要通过观察学习和强化发生。本能论过分强调遗传和生物因素的作用,挫折论则过分强调外因的作用,而社会学习观点不否认生物和环境因素的重要性,同时强调环境因素与个体因素的交互作用,较好地说明了攻击行为的发生。

在攻击行为发生中,榜样的作用和个体的认知评估非常重要。班都拉等人对此的研究结果表明:当儿童观察到有攻击行为的榜样得到奖励时,他的攻击行为会增多;但当儿童观察到榜样因攻击行为受到惩罚时,他的攻击行为便很少或不发生。行为产生的积极后果可以促进相应行为的发生,行为产生的消极后果则抑制了该行为的发生。这里,观察学习和认知评估因素起了重要作用。