刘强东为何称一定要从银行贷款,千万不要拿风投的钱?

刘强东在哈佛演讲的时候曾经说过一段话,让人的映像非常深刻,大意是融资并不属于个人财富,拿到的融资将来都是要十倍、二十倍返还的,所以风投的成本极高,能银行贷款就不要通过风投融资。刘强东作为一个成功的创业者,说出这样的话绝不是没有道理的,银行贷款和风投融资完全是两个概念,这二者的差别是非常大的。

风投融资不需要抵押物也不需要担保人,看起来好像比银行贷款要好一些,其实并不是如此,风投要的是公司的股权,股权本身就是非常珍贵的抵押了,一个公司在风投融资上如果操作不当,在经过大额的融资或者是多轮的融资之后,企业也许都不是自己的了。企业做的越大,风投的受益就越多,长远来看,风投对企业是比较不利的。

而银行就比较实在了,银行要的只是利息,在银行贷款能够确保公司的完整性,公司的经营不会遭到他人的干预,并且一旦公司走上了正轨,所有的收益都是属于自己的。不过想要通过银行贷款的话,需要有担保人或者是抵押物,对于一些创立之初的企业来说,想符合贷款的条件也是比较难的。但总的来说通过银行贷款对企业发展的影响会更小一些,也能保证自己对公司的绝对话语权。

风投看重的是一个企业未来的发展,对于借款产生的那些利息并不看重,而是希望通过掌握股权的方式,让自己的收益最大化。银行贷款更多考虑的是资金的安全性,所以只收取借款产生的利息,只要能够安稳的收回借款,在这之上赚取一点利息就足够了。这两种融资方式各有利弊,企业想要融资最好是了解清楚其中的差异再做决定。

刘强东近两月从京东套现18亿元,对此你作何理解?

刘强东在将近两个月的时间里面,从京东套现高达18亿元。对此我认为刘强东之所以会在这段时间里面进行套现,可能就是想要退休了以后能够给予自己一份过多的保障。而刘强东从京东里面套现的钱,也让很多人都觉得震惊不已,在一个普通的电商平台里面能够套现高达18亿元人民币显然是非常不可思议的。而且随着中国经济的影响,不光刘强东会从京东套现,马云也开始从淘宝里面疯狂的套现。

随着电商平台的兴起,在这些年来,刘强东经营的京东也算是风生水起,干的如日中天。因为京东的评价比较好,让很多消费者都比较信赖从京东上购买东西,而且从京东上买的东西当天购买第2天就能够送达。由于运送货物的时间比较快,会得到大多数消费者的信赖。但是从2020年开始起,一些电商平台都开始认清了电商平台的问题,慢慢的退出了电商平台。

最早前马云创造的阿里巴巴淘宝平台,就是为了能够把当地的特色传送到外地,让更多的人能够通过网上购物来提高自己的购物乐趣。但是随着购物的影响有很多人发现,从网上购买的质量与看到的原图质量是完全不符的,而且网上销售的价格也都逐渐上涨。和线下实体店销售的价格相差无几,但是在线下购买的东西会有质量保障,就不用担心往返退送货物的麻烦。

对于这样的一些大佬们,在挣了钱以后,第一时间里面就想要拿着自己的钱卷铺盖走人。毕竟在平台最火热的时候,已经为平台创造了最有价值的利益,而随着各大电商平台的竞争压力逐渐变大。让很多投资大佬们都看不到任何希望,不得不选择在手上留点钱才是最稳妥的,所以疯狂套现是大佬们最佳的选择。

刘强东:“一定要从银行贷款,千万不要拿风投的钱”,为什么这么说?

创业需要资金是一个正常的商务现象,那么,对于创业者来说,该选择银行贷款还是风投呢?且听一听商界大佬马云、刘强东等人怎么说!

01商界“大佬”如何看待风投?

当年,日本软银总裁孙正义准备投资马云时,薛蛮子对于马云不屑一顾,“这厮长成这样儿,有什么前途?”后来薛蛮子非常后悔大呼惭愧,聪明的“老顽童”薛蛮子也有错失良机之时,那么,在商业大佬眼里,风投到底该怎么玩?

刘强东:能贷款就千万别拿风投的钱

京东集团创始人兼首席执行官刘强东在哈佛校园演讲时说:在创业过程中需要资金的情况下,应优先考虑从银行贷款,实在不行再考虑风投的资金。“风险投资的成本是全世界最高的。如果大家能够从银行贷款的话一定要从银行贷款,千万不要拿风投的钱。”

刘强东在演讲中说。

他提醒年轻的创业者,融资的多少并不代表创业的成功,关键在于创业项目是否能够解决实际问题。

他谈到目前国内的创业环境,说投资人也“有些愚蠢”。“现在只要有一个主意,你可以拿到3000万美金的投资,真的很容易,很多人很高兴,”刘强东说,“但是不要忘了,你拿到多少融资不是你的财富,你拿到多少融资,你将来就要10倍、20倍的把这个还回去。”

他指出,创业的每个人都要问自己一个非常关键的问题,这个项目到底解决了什么问题。

“如果你什么问题都不能解决的话,那么我可以说你的项目注定会失败,所以创业是为了要解决问题。”刘强东说。

但他同时也指出,在创业时一无所有,也很难拿到银行的贷款,所以没有选择的时候还是要找投资人。

刘强东的这番话,显然是他自身在创业过程中的切身体会,在创办京东过程中,他曾多次遭遇到资金链断裂的危机,不得不引入如今日资本、高瓴资本这样的外部投资者的加入。

马云:风投也看文凭 我们土八路创业融钱很难

马云说:我一直说如果我能成功,那么世界上80%的人都能成功。创业时,那些风投投钱也是数文凭的,如果团队里面有几个哈佛,几个斯坦福,基本上就是高科技了,其次就是清华北大,我们这样的土八路,是融不到钱的。所以那时我们内部有个口号,我们要为三四流院校争口气。关于文凭,我有两句话:如果你毕业自名牌学校,你就用欣赏的眼光看看别人;如果你毕业于像我们这样的院校,就用欣赏的眼光看看自己。

抱怨有什么用?抱怨就像喝海里的水,越喝越渴。比如,改革是天上掉下来的吗?改革要靠点点滴滴的完善,你是社会的一分子,就应该为改革尽一分子的力,我觉得作为任何一个时代的公民,你活在这个时代,你就应该为这个时代做点事情。

马化腾:现在我悔都悔死了

作为如今的竞争对手,互联网行业的资本猎手,马化腾曾经也有投资阿里巴巴的机会,但他没有珍惜。

在参加华夏同学会会议时,马化腾说:"淘宝网刚办起来时,马云跟我谈起过,当时我本有机会去投15%。一是我并不看好,再是我觉得占比太少,要投就占50%,现在我悔都悔死了。"

不过,如果当初马化腾真的投了15%到阿里巴巴,如今中国的互联网格局会是现在的样子吗?

熊晓鸽:把阿里巴巴给漏掉了 是我们最大的失败

熊晓鸽被称为马化腾、李彦宏背后的男人,却惟独不是马云背后的男人。

IDG亚洲区总裁熊哓鸽在网商大会上表示,"IDG在中国投了很多互联网公司,包括百度、携程等,居然就把阿里巴巴给漏掉了,所以这是我们最大的失败。"

熊哓鸽说,不是我不想投阿里巴巴,很早的时候我没有碰到,我有机会投的时候又实在投不起了,我把钱全放进去也占不了百分之几的股份。

熊晓鸽这样向媒体表达他的遗憾:

马云私募到手第一笔天使投资500万美元,是由高盛公司牵头,联合美国、亚洲、欧洲一流的基金公司共同参与的,遗憾的是在硅谷敲定的,与我无缘。在阿里巴巴的第二轮融资中,日本软银开始出现。从此,这个大玩家不断支持马云,才使得阿里巴巴能够玩到今天的规模。

"2000年以后,日本软银为首的风投组合便一直是马云的座上客,我们IDG已经迟到了。而马云为了增强风险投资商的信心,2005年收购雅虎中国业务,并用阿里巴巴40%股份换回10亿美元现金,则彻底关闭了阿里巴巴面向我们IDG的融资大门。"

02创业者该选择银行贷款还是风投?

创业需要资金是一个正常的商务现象,首先想给各位创业者一个建议,那就是不要在心理上产生一种银行高不可攀的印象,大家应该积极地与银行沟通,让银行掌握大家的现实需求趋势。每家银行的目标客户也不尽相同,可以多和一些银行取得联系,找到合适自己的合作对象。

创业故事介绍:80后爱贷款,90后找风投

1、小吃店银行贷款

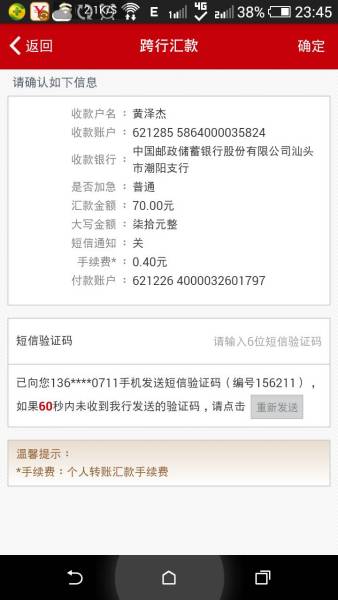

莞城人刘中辉大学毕业3年,最近刚开第二家小吃店,今年年初他在邮储银行申请了三年免息的创业基金。

据悉,小额创业贷款分为5万元和10万元两个档次,借款人可根据创业需要提出申请。他表示,自己没想到可以找到投资人的大项目,所以就从免息贷款的小项目开始着手。

他透露,第一家店贷款7万元,第二家贷款了10万元。由于开店成功,预计明年年底就可以还清所有贷款。

08年的刘强东差点挂掉又是如何崛起的~

“我花了20年时间从宿迁到北京,又花了20年时间从北京到纽约。”这是京东上市的庆功会上,来自刘强东的感慨。

现如今,功成名就后的八卦边角料,成了刘强东和京东时常让人关注的焦点。而翻开那段京东的 创业 史,出身草莽,一步一个脚印,和现在的创业者比起来,没有少走一个坎。

资本寒冬下的创业融资困境,每个创业者都曾感受过投资人的拒绝。同样的事情在早年的京东身上则更为严重,最困难的时候,刘强东曾听40家投资机构说过NO。

两个决定

在北京坐地铁四号线,到中关村站下车,都不用出地铁站,沿路就有人手里拿着小广告,热情询问:“买东西还是维修啊?给你个熟人价。”把时间倒回去,在这群人中,可能也出现过京东老板刘强东的身影。

从中国人民大学毕业后,还没正式工作,刘强东就因为校内创业失败欠了一屁股的债。为此,他在中关村站过柜台,卖过碟,打过地铺,和周围店家有一点不一样的是:他坚持只卖电子正品。好不容易名声散开,生意有点起色,不巧撞上了2003年的非典。

如果研究一下国内的电商发展,你会发现非典其实在电商领域是有历史意义的。当非典的阴影笼罩全国的时候,阿里巴巴的员工们在各自隔离的家里完成了淘宝网的上线。

在距离杭州1200多公里的北京,这件事也打开了刘强东新世界的大门—— 互联网 电商。一年后,他决定关闭所有店面,将线下经营全部搬到线上。

2007年,京东拿到第一笔融资,投资方是今日资本。钱刚到手,刘强东宣布了两个决定:将京东从售卖3C产品向全品类扩张,转为一站式消费平台,并决定自建仓配一体的物流体系。

投资人们从刘强东口中听到这两个决定时,几乎个个哭笑不得。因为不论是全品类扩张还是自建仓配物流,在他们眼中都是花样烧钱。全品类产品会加大物流和运营成本,仓配物流更不用说。大洋彼岸的前车之鉴——美国生鲜电商Webvan就是因为自建仓库烧掉整整12亿美元,吓得美国的生鲜电商整整停滞了20年。

第一个扩张品类的决定,所有投资人全部反对,京东管理层内部也有将近一半质疑,原因很简单,连亚马逊都没能在网上把大型家电卖掉,何况是国内。第二个自建仓配和物流的决定提出时,投资人委婉地让刘强东先做个预算。然后他的预算是:需要10亿美元。

今日资本的总裁徐新也算了算:投资仓配一体的物流,一个城市一天要送2000单才能盈亏平衡。要达到2000单的业绩,却需要很长时间,有可能是9个月,也有可能是两年。

10亿美元和两年,这两个数字一出来,在场的投资人估计都想跑了。只有刘强东异常坚定:“利润不能拿钱袋子装起来,有更大的疆土需要开拓,收获的资金或者资源应该像种子一样撒出去。”

他手握京东压倒性数量的股份,在绝大多数人反对的情况下,用刚融到的1000万美元力推这两项措施:筹建广州分公司、购买库房、扩充渠道,产品种类渐渐从3000种增加到18000种。

风风火火一年,为未来做的铺垫还没完成,京东就把第一轮融资用完了,第二轮融资势在必行。只是,金融危机也来了。

一夜白头

大多数人记忆中的2008年,除了金融危机和奥运会,还有就是年初的那场大雪。正是这场雪,把京东上海的仓库也压坏了。

徐新拉着急需融资的刘强东,到处给他介绍投资人,只是客观经济环境实在是太糟糕。华尔街不行了,恐惧在整个创投界蔓延。几个与京东谈得好好的投资人,在听说美国雷曼兄弟破产后,转眼间都避得远远的。

京东的估值跳水式下降,和投资人谈融资,价格从2亿美元降到1.5亿美元、1.2亿美元、1亿美元、8000万美元、6500万美元、4500万美元……最后降到3000万美元。徐新打电话给刘强东,说价格虽然不好,但京东得要这笔钱。刘强东直接拒绝了。

这段时间可以说是他最煎熬的日子:投资人都不肯出钱,物流还在亏损,资金也没有到位,京东要活过春节都很艰难。有次,京东的副总裁王笑松拿着付款单找陈生强(现京东金融集团CEO),因为供应商说京东再不付款就不给货。陈生强也很无奈:“明天要给员工发工资了,这钱付出去之后,工资就发不出来了。”

不得已之下,刘强东向今日资本申请过桥贷款,每年的利息是20%。时间就是金钱,刘强东开始拼命见投资机构,有时一天见两三家,有时一天五六家,拜访了四十多家,还是没人看上京东。每个投资人都问他:京东怎么赚钱?你的模式跟淘宝相比有什么优势?成本跟国美、苏宁相比,优势又在哪里?还夹杂着毛利率过低,运营效率太差等批判。

今日资本给京东做了四五次的过桥贷款,年底就是还款日。刘强东在面对员工时,总是热血沸腾地说:“钱马上要来了!”但在大家看不到的地方,他因为害怕员工知道真相之后失去信心,一个人躲在咖啡店里喝闷酒解压。

“从98年创业开始到现在,京东已经有二三百名兄弟了,很多跟了我快十年, 别人挖都不走。十年后,他们离开时却可能一无所有,连房子都没有,车也没有。而且当他再出去找工作,别人会说他是来自倒闭的京东商城,找工作都很难。一个成功企业的员工离职找新工作很容易,但作为一个失败或者倒闭的企业的员工,找工作是很难的,因为是败兵。我的痛苦真的是难以言喻,骨子充满了恐惧感,还有那种对兄弟们的愧疚、羞愧。”

正是在这段时间里,34岁的刘强东,额头上方生了一撮白发。

最后期限里的转机

彼时,如日中天的富士康高调宣布要进入3C电商,也跟京东谈融资,态度很傲慢,条件很苛刻:想以极低的价格控股,要求刘强东必须答应,不然就用5亿美金砸死京东。刘强东又拒绝了,并强势反击:“我们光脚不怕穿鞋的,和我合作是你们一生中进入零售业的最后一次机会。”

眼看着距离偿还今日资本过桥贷款的日子越来越近,京东还是没有找到投资人。那一年,今日资本在召开年会的时候,除了邀请LP参加,也不忘叫上刘强东。当刘强东在年会的台上介绍自己和京东时,好运终于光临到他头上——一位来自香港的知名银行家留意到他。

这个人是徐新曾经的上司,百富勤投资的创始人兼香港超级富豪梁伯韬。他是徐新找来的“大咖”,并被特意安排在与刘强东同一桌的相邻位置。

“当时与京东同台竞争的还有当当和卓越,但刘强东已经开始强调要建立自己的物流,降低这部分成本。我参考过美国零售业,也认为中国零售层次太多导致费用过高,刘强东的执行力也很强,我认同他的理念。”

认同是一回事,投资又是另一回事。梁伯韬拉上徒弟——雄牛资本的李绪富,打算一起先对京东做个尽职调查。李绪富投行出生,与苏宁紧密合作过,可以说是亲眼见证苏宁是如何颠覆传统零售业并崛起的。与刘强东的结识,让他意识到另一种颠覆的可能性。

京东终于完成第二轮2100万美元的融资,其中雄牛资本领投1200万美元,今日资本跟投800万美元,梁伯韬以个人名义投了100万美元。这笔钱,照样被刘强东有条不紊地用在京东的物流平台、服务技术等方面。

京东“自毁般”的“烧钱”终于迎来效果:2008年到2012年,京东的年销售额分别为13.2亿元、40亿元、102亿元、210亿元、600亿元。比当当的种类全,比淘宝的正品多,正是刘强东当初一意孤行的两个决定,令京东杀出一条血路。漂亮的成绩单也引来投资:老虎基金、高瓴资本、红杉资本、DST、腾讯……

从2007年下定决心做全品类和物流,到2008年痛苦融资,迄今为止,京东的亏损数额依旧年年登上媒体头条,但2016年世界500强中唯一入榜的中国互联网公司,不是BAT,而是被无数人否定过的京东。

当困境与诱惑同时出现,这对于如今寒冬中的创业者都是一次重大考验:你能否选择更好的坚持?