一、商业银行如何有效地展开舆情监测工作?

一、银行负面舆情监测

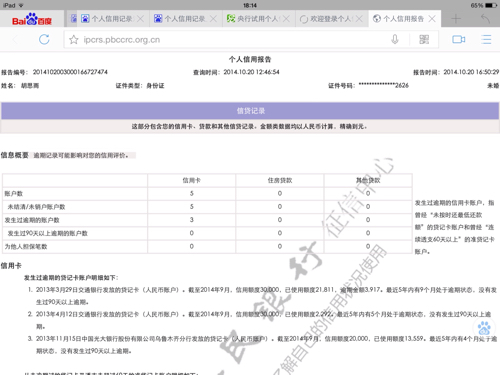

1.银行负面舆情信息监测类型:监管处罚、员工违规,是银行机构常见的两种触发负面舆情信息类型,一旦经媒体关注、炒作、发酵,对声誉甚至流动性都会产生极大的影响。此外,还包括业绩类、诉讼类、经营管理类、股权类、融资类、业务类、高管类等。

2.银行负面舆情信息监测对象:银行相关行业网站中影响行业发展的有利和不利因素如政策信息、相关联行业动态;重点新闻网站、重点社交媒体微信、抖音、社交媒体账号,影响力比较大的论坛(凯迪社区、猫扑、凤凰、搜狐...),以及区域性重点网站论坛(京华网、红网)等平台上与银行密切相关的新闻动态。

3.银行负面舆情信息监测工具:在此次“河南村镇银行”事件中,面对已发生的负面舆情,单靠人力去收集查找相关信息不仅耗时费力,还不能保证收集查找信息的全面性和准确性。因此,这就需要利用专业银行负面舆情监测软件,如识微商情:

一方面可通过关键词进行精准监测,全天24小时实时收集查找全网与之相关的负面信息,用户可随时随地查阅;另一方面,可选择多目标定向监测,如具体平台、时段、地域、人物、事件、公司等,帮助用户能够精准掌握重点舆情的动态变化;此外,对于负面信息,识微商情可自动识别并智能预警通知,帮助银行第一时间作出有效的反应启动银行舆情应急措施。

二、银行服务舆情事件处置总结

1.危机前的处置:针对重点媒体进行重点维护,以避免在报道银行负面类舆情时进行过度解读,或者对标题进行加工放大事件影响力;同时需防范媒体在季末、年未或业绩披露等节点,对银行历史负面进行梳理作综述报道,并结合经营情况进行片面解读。与此同时,需要提前采购银行负面舆情监测软件,开展全网舆情的实时监测工作,以防范于未然。

2.危机中的处置:如舆情可控,密切关注,事后对冲。如遇过度解读,则端正态度、积极沟通。

3.危机后的处置:如需正面回应时,针对负面的事实要表明整改决心和态度。同时,加强风险排查,完善流程机制,宣传依法合规经营理念,杜绝此类事件再次发生。

严格执行监管要求、配合监管检查,在合规框架内开展业务。密切关注后续监管要求,及时获取最新政策变化,加强主动风险管理,防范局部风险扩大。

二、干货#银行面对负面舆情应该怎么看?怎么办

首先,维护银行信用,打破信息壁垒。对负面舆情的任何应对和处理,都要从维护银行信用和信誉出发,符合银行从业人员规定、监管要求以及公众对于银行从业者的认同,诚以待人、严于律己,不能故意隐瞒、推诿。在信息传播迅速、开放的今天,银行从业人员的回避、闪躲等不当处理,都会引发负面舆情的进一步发酵;需谨慎行事,多考虑舆论反馈的情况,避免扩大负面影响。

其次,做好媒体关系的日常维护,保障银行回应及时抢占先机。大量过往案例说明,如果银行在负面新闻刊发之初积极介入,负面舆情造成的影响会大大下降,远胜过事后补救。而日常维护的媒体关系也可在此时派上用场——使得银行的发声渠道有所保障,在二次传播过程中,植入银行的表态,稀释负面影响。

再次,对媒体要知己知彼,处置讲究技巧与方式。面对媒体,尤其是熟识的媒体时,可遵循“问清要求—咨询相关部门并审定后答复”的原则接受采访;面对陌生媒体时,银行需要保持理性,了解其背景、问题设置等再行回复。在回应口径上,银行并非所有问题都回复,出于监管或有关机构要求(如年报前缄默期,或者涉及司法调查要求等),不回复也是一种回复。对于无中生有、惹是生非的言论与诉求,如确认无过错,银行可适当提高容忍度,采取“冷处理”的方式,避免陷入纠缠不清的尴尬境地。

最后,银行也需正视负面舆情出现的根本原因,除积极应对外,解决和改正暴露出的问题,提升客户体验,成为推动银行成长的阶梯。若银行遭遇误解,则需择机澄清事实,有理有节地发声来维护公众形象。在分清责任的基础上,银行不要摆出“公事公办”的冷面孔,避免矛盾激化。

当然,要想防患于未然,银行可以考虑采购舆情监测系统辅助进行舆情监测。进一步优化舆情管理体制。